TRUMP INTERDIT DE SÉJOUR CEUX

QUI VEULENT RÉGULER LA TECH AMÉRICAINE

Imran Ahmed, interdit de séjour aux États-Unis, illustre la censure extraterritoriale américaine visant les régulateurs européens.

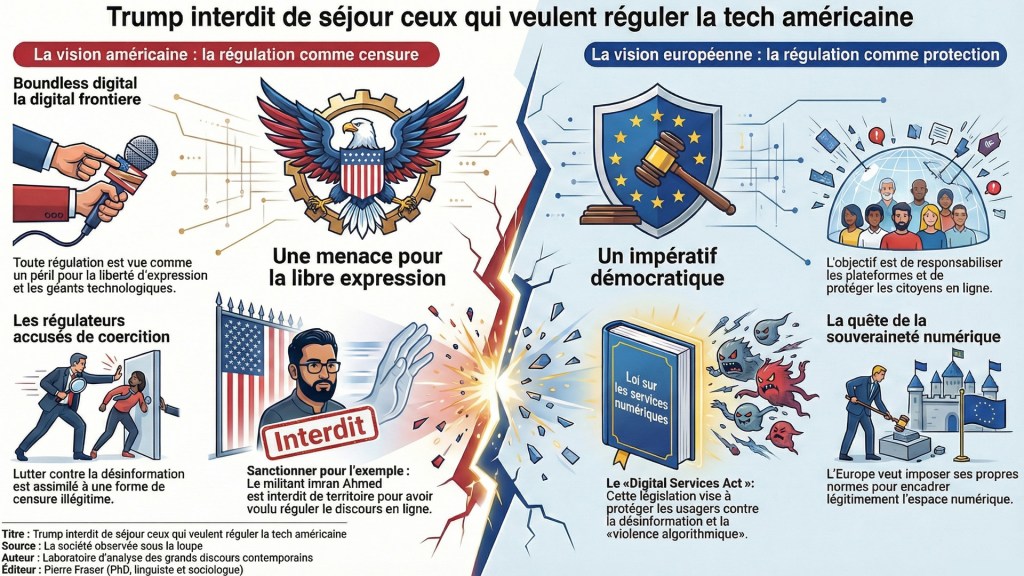

Il y a un soupçon d’absurde à voir un défenseur de la liberté s’efforcer de promouvoir une régulation des géants du numérique – un impératif démocratique pour beaucoup – et se faire aussitôt accuser de censure par la puissance qui n’a jamais vraiment savouré l’idée d’être tenue en compte dans sa Silicon Valley. Ainsi va le pays qui se dit le bastion de la liberté d’expression, mais qui tranche aujourd’hui le passeport d’Imran Ahmed, militant britannique passé par la bataille contre la désinformation, sous prétexte qu’il aurait exercé une influence illégitime sur les discours en ligne. Cette logique, si elle n’était pas tragiquement politique, aurait quelque chose d’une farce kafkaïenne version tech policy : vous combattez les trolls et la haine, et la sanction, c’est l’expulsion symbolique d’un territoire que vous n’aviez même pas l’intention de fouler.

Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas simplement M. Ahmed qui est dans le viseur. Il incarne un mouvement, une tension géopolitique qui oppose frontalement deux visions du numérique. Là où l’Europe, sous la houlette de législations comme le Digital Services Act, voudrait responsabiliser les plateformes et protéger les usagers contre la violence algorithmique, l’administration américaine voit dans chaque règle un péril pour la libre expression américaine comme une menace pour ses géants technologiques. Dans ce prisme, combattre la désinformation devient soudainement une forme de coercition extraterritoriale, et apparenter algorithmes et arbitres de vérité relève d’une offense digne de sanctions diplomatiques.

Les mesures prises contre Ahmed ne sont pas une simple gifle : elles cristallisent une rupture copernicienne dans la façon dont on conçoit aujourd’hui la gouvernance d’internet. Tandis que l’Union européenne se targue de normes démocratiquement votées pour encadrer l’espace en ligne, l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis décapitent symboliquement toute initiative jugée hostile aux intérêts des plateformes dominantes. Par un curieux paradoxe, celui qui lutte contre la haine numérique se voit accusé d’étouffer la parole ; celui qui cherche à éclairer les zones grises du débat public est baptisé « censeur ». Et le débat sur la liberté d’expression, déjà complexe, se retrouve désormais embrouillé par des épithètes juridico‑politiques destinées moins à clarifier qu’à disqualifier. En fait, pour imager cette situation complexe, on pourrait dire que c’est comme si, lors d’un match de football violent, l’arbitre qui siffle une faute grave pour protéger un joueur blessé se faisait immédiatement expulser du stade par les propriétaires du terrain, sous prétexte que son coup de sifflet a porté atteinte à la liberté de mouvement des joueurs.

À Bruxelles, Paris et Berlin, on parle de souveraineté numérique, de légitimité démocratique, d’intimidation. À Washington, on brandit l’étendard de la liberté américaine face à ceux qui souhaiteraient imposer des contraintes. On pourrait penser que ce type de discours appartient aux querelles de salon à l’ère de la globalisation ; pourtant, il façonne bel et bien les frontières de demain. Pourquoi ? Parce que l’Internet n’est plus cette zone de non‑droit idyllique où tous les discours se valent : il est devenu un espace de pouvoir où se joue la capacité de réguler, d’influencer, et parfois, comme ici, de punir.

Et si, dans cette querelle géopolitique, ce n’est pas seulement Ahmed qui est visé, mais une idée, celle d’un Internet qui doit être, aussi, un Internet qui protège. Dès lors, la question n’est plus de savoir qui peut entrer ou sortir d’un pays. Elle devient : qui décide de ce qui compte dans nos démocraties numériques ?

DÉFIS DE SOCIÉTÉ

© Pierre Fraser (PhD, linguiste et sociologue), 2015-2025