UNE BRÈVE HISTOIRE DU CORPS

XVIIIe siècle

L’obésité et le corps socialement acceptable

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « L’obésité et le corps socialement acceptable ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 87-89.

Le corps socialement acceptable du XVIIIe siècle est définitivement le corps énergique, et le cas de l’avocat parisien Jean-Baptiste Jacques Élie de Beaumont est particulièrement éloquent à ce sujet. Dans une correspondance[1] entretenue pendant plus de dix ans entre 1765 et 1776 avec les médecins Antoine Petit (1718-1794) et Samuel-Auguste Tissot, l’avocat en question, « à l’âge de 32 ans se retrouve extrêmement incommodé d’un excès d’embonpoint qui devient chaque jour plus considérable : il demande par quels moyens on pourrait au moins en arrêter le progrès[2] […] pour contrer les effets de son obésité, essentiellement la somnolence et l’impuissance[3]. » Le pauvre homme est découragé, comme en rend si bien compte Tissot :

« Rien ne l’émeut, rien ne l’excite. La vue d’une belle femme, le spectacle de l’opéra, les livres les plus propres à l’objet, tout en un mot ce qui flatte et anime les sens, le laisse dans son assiette naturelle, c’est-à-dire nulle. […] Il est fermement persuadé que s’il pouvait perdre beaucoup de son embonpoint il recouvrerait d’autant la faculté générative, parce que toute la substance que son ventre absorbe tournerait au profit des parties inférieures et qu’elles recouvreraient le ton et le ressort qu’elles ont absolument perdu[4]. »

Et lorsque Elie-de-Beaumont arrive à quelque chose, il s’agit d’une

« Situation molle et flasque, même au moment de l’émission de la semence. De là une répugnance secrète pour un acte où la grosseur fréquente et les mauvais succès réitérés font trouver peu d’attrait. Ou bien, dans un moment de passion, émission instantanée par le simple contact ; quelquefois même par l’imagination, et ensuite impossibilité d’acquérir une seconde émission[5]. »

Il importe de bien considérer certains éléments de ce discours. Tout d’abord, l’obésité provoquerait non seulement une atonie du membre viril, mais une atonie généralisée, une certaine perte de jouissance de la vie. Deuxièmement, lorsque la passion se pointe, ce n’est que dans un moment furtif et de grande célérité qu’elle trouve son exécution. Troisièmement, moins d’embonpoint serait synonyme de réactivité retrouvée au profit des parties inférieures. Ce discours de la capacité sexuelle lié à la minceur retentira jusqu’au XXIe siècle dans la téléréalité américaine The Biggest Loser où jeunes hommes et jeunes femmes obèses parlent de leur désespoir d’arriver à trouver un conjoint, et pour ceux qui sont déjà en couple, d’avoir une vie sexuelle accomplie. Se dessine et se précise donc ici, en filigrane, dès le XVIIIe siècle, Le martyre de l’obèse[6], dont Elie-de-Beaumont est en quelque sorte le précurseur, est une notion qui prendra de l’ampleur au cours des siècles suivants. Ce déplacement dans le discours est significatif, car il est désormais supposé que l’obésité rend non seulement l’individu malheureux, impuissant et affligé de différents problèmes de santé, mais qu’elle l’empêcherait d’avoir accès à l’amour. Le très gros, à l’aune de cette nouvelle représentation du corps, ne correspond en rien aux critères de force, de beauté et de réactivité propre au Siècle des Lumières, bien au contraire. Et Tissot, en disant que les effets d’une « vie trop sédentaire sont de détruire la force des muscles, et de les mettre, par la désuétude, hors d’état de supporter le mouvement[7] », engage non seulement une façon de travailler sur l’intérieur du corps, mais indique aussi ce qui doit être fait pour éviter l’amollissement et la dégénérescence ; ne reste plus qu’à déterminer scientifiquement ce qui doit être fait pour y parvenir, et les siècles suivants y pourvoiront.

En somme, avec le XVIIIe siècle, l’attention portée au très gros s’est à nouveau déplacée. Il n’est plus un simple balourd inculte ou incapable, il est désormais un personnage inutile, improductif et peut-être même impuissant. L’individu est non seulement aspiré dans une affirmation de soi avec son autonomie nouvellement acquise, mais aussi dans le fait de trouver en lui les ressorts internes pour vivre pleinement sa vie d’être humain. Le très gros sera stigmatisé à l’aune de cette idée : le manque de réactivité interne, car il n’a pas su trouver en lui cet appui sur soi qui permet d’agir. En fait, tout le discours à propos du corps socialement acceptable pour les siècles suivants roulera sur cette idée : la réactivité, le fait de se prendre en mains, la volonté d’être plus que ce que l’on est soi-même, l’individu autonome, maître de son destin, architecte de sa vie et entrepreneur de lui-même.

[1] Teysseire, D. (1995), Obèse et impuissant : le dossier médical d’Elie-de-Beaumont, 1765-1776, Grenoble : Éditions Jérôme Millon.

[2] Fonds Tissot de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) de Lausagne-Dorigny, coté IS 3784. Côte 1444, 4e chemise, que se trouvent les seize pièces concernant Jean-Baptiste Jacques Elie-de-Beaumont. [Source : Teysseire, D. (1995)].

[3] Teysseire, D. (1995), op. cit., p. 68.

[4] Lettre de Tissot datée du 9 juin 1776. [Source : Fonds Tissot de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) de Lausagne-Dorigny].

[5] Idem.

[6] Béraud, H. (1922), Le martyre de l’obèse, Paris : Kieffer.

[7] Tissot, S. A. (1820), op. cit., p. 49.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La cuisine raisonnée

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « La cuisine raisonnée ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 82-87.

En matière d’alimentation, les cuisiniers du XVIIIe siècle s’entendent à peu près tous pour faire table rase de l’héritage culinaire des siècles précédents. Paradoxalement, les cuisiniers suggèrent de revenir à la simplicité et à la pureté naturelle des aliments, mais proposent dans le même souffle une cuisine qui exige beaucoup de travail et de préparation combinant une multitude de saveurs. La préface de l’ouvrage Les dons de Comus ou les délices de la table est éclairante à ce sujet : « La science du cuisinier consiste à décomposer, à faire digérer et à quintessencier les viandes ; à tirer des sucs nourrissants et pourtant légers, à les mêler et à les confondre ensemble, de façon que rien ne domine et que tout se fasse sentir ; enfin, à leur donner cette union que les peintres donnent aux couleurs et à les rendre si homogènes, que de leurs diverses saveurs il résulte qu’un goût fin et piquant, et si j’ose le dire, une harmonie de tous les goûts réunis ensemble[1]. »

Il s’agit donc d’un travail où se mêlent compréhension de la structure des aliments, satisfaction du palais, et raffinement de table à travers une démarche structurée et structurante. Démarche structurée, dans le sens où les propriétés des aliments sont plus que jamais scientifiquement décortiquées et analysées tout au long du XVIIIe siècle à travers la publication de plusieurs encyclopédies des aliments. Le médecin écossais John Arbuthnot (1667-1735), dans son Essai sur la nature et le choix des aliments, suivant les différentes constitutions, signale tout d’abord qu’il lui « arriva d’affirmer, que cette partie de la médecine [la diététique] était fondée, autant qu’aucune autre, sur des principes scientifiques[2]. » Après avoir établi la crédibilité de son œuvre, il discourt sur la nature même des aliments : astringents[3], adoucissants[4] et antiacides[5]. Il dispense également ses conseils en fonction de la constitution des personnes : « Les personnes jeunes, chaudes, robustes et laborieuses, peuvent se nourrir de viandes dures et grossières, comme le bœuf, le porc, la chair et le poisson salés, le fromage dur, le pain de seigle, les œufs durs, etc., parce que ces substances nourrissent et se digèrent lentement[6] […] Les viandes grasses ne sont bonnes que pour les estomacs secs ; elles sont bientôt corrompues dans les sanguins et les bilieux; dans les phlegmatiques, elles procurent le cours de ventre, et empêchent la rétention[7]. » À remarquer ici, en plein Siècle des Lumières, cette référence à la théorie des humeurs, malgré cette volonté affichée et affirmée de l’approche scientifique. Les vieux repères sont toujours aussi efficaces.

Démarche structurante également, dans le sens où cette cuisine raisonnée présage déjà de la grande cuisine française du XIXe siècle, qui établira les fondements de la gastronomie pour les siècles à venir. C’est aussi l’époque des gourmets et des officiers de bouche de l’aristocratie, avec Vincent La Chapelle (1690 ou 1703 – 1745), auteur du Cuisinier moderne (1735), François Marin, auteur de Les dons de Comus ou les délices de la table (1739), et Menon, auteur de Les soupers de la Cour (1749). Avec cette refonte de la cuisine, le mélange des saveurs est plus nuancé que par les siècles passés où épices et aromates cèdent graduellement la place aux bouillons, aux fumets, aux essences et aux blonds servant à dégager des viandes les délicates saveurs. Les garnitures, pour leur part, font florès : foie gras, truffes, huîtres, morilles et ris de veau agrémentent les repas. Le pâté de foie gras, le fromage Camembert, la pomme de terre et les confitures de toutes sortes s’inscrivent dans cette démarche du renouvellement des pratiques alimentaires.

Au-delà de toute cette effervescence culinaire, tout comme par les siècles précédents, il y aussi une réalité sociale qui détermine le type d’aliments consommés : les festins et les repas de société sont à la cour. Chez les aristocrates, la cuisine est raffinée, d’un grand luxe, et abondante :

« du 6 juillet au 2 novembre 1712, sont livrés chez le comte de Lannoy-Clerveaux au château de Neufville-la-Condroz, 1 298 livres de viande (60 % de viande mouton, 33 % de bœuf et 7 % de veau). Dans d’autres comptes du même ménage apparaissent le porc, qui occupe une moindre place, ainsi que l’agneau, acheté par quartiers ; […] Quant aux volailles […], si elles figurent en bonne place, elles sont nettement devancées par le poisson […] Les légumes sont également variés [et] la place des douceurs, gâteaux, confiseries, sucreries, chocolat, dragées, etc. n’est pas non plus négligeable[8]. »

Le service de table se raffine et de nouveaux ustensiles font leur apparition : la louche ou cuillère à pot, les cuillères à sel, à moutarde, à condiments et à sucre, tout comme la saucière, le moutardier, l’huilier, le beurrier et le sucrier. Les bourgeois, quant à eux, développent une cuisine qui se rapproche de plus en plus de celle de l’aristocratie. Par exemple, chez « les Trappé, au château de Losange, on mange beaucoup du bœuf et du veau, du mouton, du jambon de même que différents poissons et quantité de friandises. […] Dans tous les cas de familles aisées, l’huile d’olive ou de Provence est largement utilisée. Le thé, le café et le chocolat sont répandus. […] Quant à la boisson, outre les vins de pays, on fait venir du vin de Bourgogne, quelquefois même d’Espagne[9]. » La cuisine de la classe bourgeoise, tout comme celle de l’aristocratie, avec la publication par Menon de La cuisinière bourgeoise en 1749, se raffine. Son éditeur précise en préface que Menon « ennoblit les mets roturiers par les assaisonnements dont ils les rehaussent […] pour donner aux plus communs [des mets] une saveur qui ne sera pas commune[10]. » C’est aussi l’apparition de la salle à manger avec l’introduction de la grande table à manger ronde ou ovale. En ce qui concerne le reste de la population, l’écrivain français Rétif de La Bretonne (1734-1806) rend bien compte de l’alimentation d’une tranche de la population, celle du paysan aisé et de ses employés :

« Je vais vous dire un mot de notre nourriture, c’est-à-dire de la manière de vivre du paysan aisé. Pour ceux qui ne le sont pas, du pain d’orge ou de seigle, une soupe à l’huile de noix ou même de chènevis, une mauvaise boisson. […] Mais chez notre maître, nous avions avant de partir pour la charrue une soupe au bouillon de porc salé, cuit avec des choux ou des pois ronds, jointe à un morceau de ce salé et une assiettée de pois ou de choux ; ou bien une soupe au beurre et à l’oignon, suivie d’une omelette, ou d’œufs durs, ou d’herbages, ou de fromage blanc assez bon[11]. »

Autrement, comme par les siècles passés, l’alimentation des masses populaires rurales est « une diète écrasée par le poids des céréales et marquée par une tenace culture de la faim[12]. » Cependant, moins orientée vers les viandes qu’aux XIV et XVe siècles, « la diète paysanne redécouvre le sarrasin, adopte des plantes nouvelles comme le maïs, mais plus difficilement la pomme de terre […] et tend à délaisser les céréales secondaires pour le pain de pur froment au cours du XVIIIe siècle. » Quant au pain, sa noirceur, sa lourdeur et sa mauvaise cuisson signalent manifestement la pauvreté. En somme, le constat, du XVe au XVIIIe siècle, est le même : l’aristocrate et le bourgeois sont les plus susceptibles d’être victimes d’embonpoint. François Marin dira : « Pour qui la goutte, cette goutte indomptable qui punit si cruellement les sensuels, et qu’un ancien (Lucien) appelle ingénieusement la Reine des maladies ? Voilà comment on impute à l’art innocent de la cuisine les effets de l’intempérance. Un célèbre médecin (Hecquet, Traité de la digestion) a fait voir que la plupart des maladies proviennent des vices de la digestion […][13] » Et que dit exactement Hecquet à ce sujet ? Que la « manière de vivre en est un autre indice, parce qu’elle arrive encore à ceux qui usent trop souvent d’aliments gras, de beurre et de ragoûts[14] », de là « les hémorragies, les fluxions, les lassitudes qui annoncent les maladies ou qui les commencent : les appesantissements, les douleurs, et l’accablement qui les accompagnent […][15] » Et c’est justement ici qu’interviennent médecins et moralisateurs pour réguler ce corps en excès de graisse des nobles et des bourgeois, à travers régimes, diètes, rations alimentaires et exercices.

[1] Marin, F., Bougeant, B. (1739), Les dons de Comus ou les délices de la table, Paris : Prault, p. xx.

[2] Arbuthnot, J. (1751), Essai sur la nature et le choix des aliments, suivant les différentes constitutions, traduit de l’Anglais par Boyer de La Prébandier, Paris : Guillaume Cavelier, p. viii.

[3] Astringents : coing, grenade, oseille, pourpier, câpre, pimprenelle, vins, liqueurs fortes, spiritueux.

[4] Adoucissants : fraises, oranges, citrons, limons, pommes, poires, pêches, prunes, groseilles, raisins, figues, melons.

[5] Antiacides : œufs, coquillages, asperges, persil, céleri, ail, rocambole, oignons, cresson, raves, carottes, noisettes, amandes, pistaches, olives, champignons.

[6] Arbuthnot, J. (1751), op.cit., p. 175-176.

[7] Idem., p. 177.

[8] Hudemann-Simon, C. (1985), La noblesse luxembourgeoise au XVIIIe siècle, Paris : Publications de la Sorbonne, 1985, p. 441-442.

[9] Idem., p. 442-443.

[10] Menon (1760), La cuisinière bourgeoise, Bruxelles : François Poppens, p. viii.

[11] Rétif de La Bretonne, N.E. (1779), op. cit.

[12] Quellier, F. (2013), La table des Français. Une histoire culturelle (XVe et début XIXe siècle), Paris : Presses universitaires de France, p. 49.

[13] Marin, F., Bougeant, B. (1739), op. cit. p. xxii.

[14] Hecquet, P. (1712), De la digestion et des maladies de l’estomac suivant le système de la trituration et du broyement, Paris : François Fournier, p. 265.

[15] Idem. p. 227.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Le corps comme lieu d’accomplissement personnel

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « Le corps comme lieu d’accomplissement personnel ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 77-82.

Il importe de revenir sur cette idée de l’individu autonome du XVIIIe siècle, car elle engage le corps pour les siècles qui suivront. Tout d’abord, le XVIe siècle a mis d’avant l’idée qu’il faut préserver son corps et le maintenir en santé. Le XVIIe siècle, quant à lui, dans un mouvement sans précédent, a arraché le corps à l’influence du grand corps collectif : il décrète que l’homme a un corps dont il est personnellement et socialement responsable, d’où un nouveau souci de soi auquel doit répondre la société : « Dans ce contexte, le corps, loin d’être un lieu de perdition, peut devenir au contraire source d’épanouissement[1]. » Cette proposition de l’éthique protestante, à l’opposé de celle du catholicisme, stipule qu’il faut « donner à celui ou celle qui se trouve en situation critique les moyens de surmonter ses difficultés et de vaincre ses angoisses, d’accepter le sort qui lui est fait, non pas pour abandonner la partie, mais pour apprendre au contraire à se maîtriser et par là se dépasser[2]. »

La santé, la bonne condition physique, l’absence de souffrances morales ou physiologiques seraient les conditions de l’épanouissement de la personne. L’individu autonome est celui qui est donc en mesure d’agir sur les choses et les événements. Ce changement de position est pivot dans la construction de l’homme moderne et contemporain. L’individu doit être l’agent et non le patient de son développement. Il faut, en quelque sorte, donner la capacité à un individu de prendre son sort en main à partir de ce qu’il est, afin qu’il puisse formuler et mener par lui-même ses propres plans d’action. Les puritains américains contribueront grandement à structurer ce concept de l’individu autonome, en fondent le récit mythique américain élaboré à partir de trois idées hautement structurantes : une alliance où chaque membre de la communauté s’engage par sa volonté propre à être autonome ; « exhorter tous les chrétiens à gagner ce qu’ils peuvent et à épargner ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire en définitive à devenir riches[3] » ; l’Amérique se veut la lumière du monde tournée vers l’avenir — c’est le rêve américain de la cité sur la colline, l’American Way.

Au XVIIIe siècle, le libéralisme, fondé sur la quête du bonheur par le self-government, définit à la fois l’individu et les institutions. Pour l’américain, les institutions telles que la famille, l’école, la tradition et l’État ne sont que des intermédiaires pour se réaliser, car souverain de lui-même, il est autonome. Cette façon de conclure l’alliance sociale entre l’individu et le collectif, c’est celui de l’idéal jeffersonien de la quête du bonheur et celui d’une société gouvernée par des individus relativement égaux. Dans ce contexte, le droit de l’américain à gagner sa vie n’est pas seulement essentiel, mais fondamental, car par son travail, il peut créer de la richesse pour lui-même, tout comme pour sa collectivité, et participer en ce sens au bonheur collectif. L’argent est ici une valeur de respect. Être riche c’est être touché par la grâce divine. Elle démontre que, par son travail assidu, l’individu s’accomplit et qu’il réussit. Plus encore, elle démontre que l’individu ne dépend de personne. C’est un puissant symbole de liberté, mais qui ne soustrait en rien l’individu à son obligation de participer à l’enrichissement collectif et à l’entraide mutuelle.

Même s’il est ici question du XVIIIe siècle, il est tout à fait pertinent d’anticiper sur le XIXe siècle pour bien saisir ce dans quoi l’autonomisation engage l’individu. Le discours viendra du philosophe américain Ralph Waldo Emerson, qui transformera l’individu en un royaume souverain : « L’entreprise américaine, à la différence des autres, entremêle l’accomplissement de soi personnel et commun[4]. » Le concept est simple : Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes. C’est la confiance en soi prônée par Emerson. C’est la réconciliation de l’individu autonome avec le collectif. C’est la fusion du plus individuel et du plus commun : « la relation de l’individu à l’Amérique est directe, comme celle du croyant avec son Dieu ; il n’a pas besoin de ces institutions qui font la médiation entre le chacun et le commun[5]. » L’américain obtient en bloc sa réalité sociale. Emerson propose alors la notion de self reliance — l’appui sur soi qui permet d’agir — en affirmant : « Vous êtes l’expression de cet univers vaste et merveilleux. […] Faites toutes ces choses avec sincérité et vous vous approcherez de ce que vous êtes vraiment, à savoir : une expression singulière de toute existence — un génie, un créateur, un rédempteur, un guérisseur, un enseignant, une force pour le bien dans le monde[6]. » D’ailleurs, le psaume 137 de l’Ancien Testament, si cher aux puritains, ne dit-il pas : « Je confesse que je suis une vraie merveille, tes œuvres sont prodigieuses : oui, je le reconnais bien[7] » ?

Pour Emerson, une seule condition s’impose : la personne fait l’événement et l’événement fait la personne. Une seule chose est sacrée, l’intégrité de son propre esprit. Un seul fondement de valeur pour l’individu, sa propre nature. Ces trois idées, à elles seules, représentent la base du système de valeurs américain, à savoir, oser être soi-même. Pour Emerson, la self reliance peut tout révolutionner : économie, politique, religion, éducation, relations humaines, objectifs personnels, modes de vie, etc. Cette façon de se concevoir en tant qu’individu implique que la médiation entre l’idéal et le réel, entre les valeurs et les faits, ne peut pas être gérée par les institutions. Elle ne peut être accomplie que par l’individu, d’où cette idée fortement ancrée chez les Américains voulant que les institutions soient suspectes, que l’État n’a pas à materner les individus. Autrement dit, il n’y a de domination que parce qu’il y a au moins un soumis. L’américain ne veut surtout pas être celui-là. Il veut être le premier non-soumis. Cette façon de se représenter n’est pas banale et a des implications profondes qui trouvent des échos jusque dans le discours anti-obésité actuel. Autrement dit, l’obèse a-t-il pris appui sur lui-même pour pouvoir agir ? Car c’est bel et bien ce programme social que propose le XVIIIe siècle : agir, mais agir de façon responsable. Donc, si la personne fait l’événement et si l’événement fait la personne, l’individu doit disposer d’un corps capable de rendre compte de cette proposition. Conséquemment, avec le XVIIIe siècle, la tonification du corps devient centrale, l’exercice « ranime les fibres, entretient la souplesse et le ressort des muscles : il donne des forces au corps, favorise la distribution du suc nourricier, et rend l’esprit plus gai, plus vif et plus vigoureux : il divise les humeurs, développe les sels, atténue le sang, accélère le mouvement, le perfectionne […][8]. » C’est l’ère de la fibre, des nerfs et des muscles. La fibre a non seulement désormais un prestige qu’elle n’avait pas auparavant, mais elle est en passe de renverser la théorie des humeurs : « Une bonne condition du corps ne se limite plus à celle, simplissime, de la pureté des substances ou de la solidité des chairs telles que les évoquaient les médecins du XVIe ou du XVIIe siècle. […] L’image humorale du corps cède toujours davantage la place à une image plus complexe faite de tension et d’excitation[9]. »

Pour le médecin suisse Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), la fibre se veut « la principale partie de la machine humaine[10]. » Elle est ferme et vigoureuse du moment qu’elle est excitée et activée : « Les principaux effets de l’exercice sont de fortifier les fibres, de maintenir les fluides dans l’état convenable, de donner l’appétit, de faciliter les sécrétions, et surtout la transpiration, de relever le courage, et de produire une sensation agréable dans tout le système nerveux[11]. » La fibre de bonne qualité répondrait donc non seulement de la santé globale de l’individu, mais aussi de son courage, glissement depuis le biologique jusqu’au jugement moral des qualités d’un individu. Il y a aussi tous ces aliments gras qui « augmentent le relâchement des fibres de l’estomac, émoussent l’action déjà trop faible de la salive, des sucs digestifs de la bile, [et] des liqueurs intestinales[12] », tout comme il y a ceux qui revigorent, comme le blanc d’œuf qui « fortifie beaucoup les personnes faibles[13]. »

Les prescriptions pour être en santé du médecin suisse Théodore Tronchin (1709-1781), quant à elles, sont simples : « une alimentation modérée, l’air pur, la vie à la campagne, l’équitation, et par-dessus tout, l’exercice en plein air. Il ordonnait à un abbé de couper du bois, à une abbesse de faire elle-même sa chambre et de frotter le plancher[14]. » Il y a donc cette recherche de la tonification et du renforcement de la fibre par l’activité, qui « n’est plus l’épurement, mais l’endurance [où] l’enjeu n’est plus l’affinement des matières, gage de distinction, mais leur endurcissement, gage de dureté nouvelle[15] » [qui se traduira aussi par l’endurcissement du moral :] « la faiblesse organique devient ici faiblesse de civilisation, les repères d’affermissement deviennent indices revendicatifs[16]. »

Le médecin écossais Guillaume Buchan (1729-1805) résumera en une seule phrase ce qui constituera vraisemblablement le fondement même du jugement moral à propos du manque de volonté des gens obèses : « Un libertin qui altère sa santé est plus coupable envers sa postérité que le prodigue qui dissipe son bien et celui d’autrui[17]. » Le jugement est donc posé : le très gros est coupable de sa condition. Cette idée de la fibre endurcie, vigoureuse, ferme et tonifiée fédère non seulement une nouvelle représentation du corps, mais aussi celle de l’individu autonome, maître de sa vie et architecte de son destin. Seul celui qui a de l’endurance serait apte à affronter la vie, seul celui en mesure de puiser dans ses ressources, et seul celui en mesure d’appuyer sur ses ressorts internes pour se réaliser serait apte à confronter l’adversité. C’est bien l’individu du XXIe siècle qui est ici dessiné en filigrane. De toute évidence, l’obèse a la fibre ramollie et n’a pas la réactivité attendue dans un tel programme de société.

[1] Gélis, J. (2005), op. cit., p. 109.

[2] Ibidem.

[3] Weber, M. (2003), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’autres essais, édité, traduit et présenté par J.P. Grosselin, Paris : Gallimard, p. 47. (Weber souligne la phrase.)

[4] Bercovtich, S. (1975), The Puritan Origins of the American Self, London : Yale University Press, p. 169.

[5] Ehrenberg, A. (2010), op. cit., p. 54.

[6] Emerson, R.W. ([1841] 1993), Self-Reliance and Other Essays, Mineola, N.Y. : Dover Thrift Editions. (Notre traduction).

[7] Traduction française œcuménique de la Bible (TOB) parue en 1975-1976 effectuée en commun par des chrétiens de confession catholique et protestante.

[8] Jacquin, A. P. (1762), De la santé. Ouvrage utile à tout le monde, Paris : Durand, p. 270.

[9] Porter, R., Vigarello, G. (2005), « Corps, santé et maladies », Histoire du corps. 1. De la Renaissance aux Lumières», tome 1, coll. Points / Histoire, Paris : Seuil, p. 381.

[10] Tissot, S. A. (1869), Œuvres complètes de Tissot, tome 3, Paris : Allut, p. 61.

[11] Idem, p. 48.

[12] Idem, p. 121.

[13] Idem, p. 126.

[14] Freschfield, D. W. (1989), Horace-Bénédict de Saussure, Genève : Slatkine, p. 60.

[15] Porter, R., Vigarello, G. (2005), op. cit., p. 382.

[16] Idem., p. 383.

[17] Buchan, G. (1783), Médecine domestique; ou, Traité complet, des moyens de se conserver en santé, de guérir et de prévenir les maladies, par le régime et les remèdes simples, tome 1, 3e éd., Paris : Froullé, p. 21.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La représentation iconographique du corps

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « La représentation iconographique du corps ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 70-77.

Si les XVe et XVIe siècles ont magnifié et glorifié le corps dans la peinture, si le XVIIe siècle a mis en scène des corps mutilés et souffrants, gros et boursouflés, le Siècle des Lumières s’engage dans une autre dynamique. La peinture se diversifie, semble être celle d’un siècle « élégant et frivole, libre de mœurs, vif d’esprit, voué coupablement et délicieusement à une fête insouciante[1] » et voit naître dans la foulée le critique d’art : Diderot sera l’un de ceux-ci. Il n’est plus seulement question de débattre des moyens et des techniques utilisés par l’artiste, mais bel et bien de la finalité de ses œuvres, « sur la possibilité d’un jugement éclairé qui reconnaîtrait les valeurs propres du beau et du sublime[2]. » L’écrivain et journaliste français Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), dans son ouvrage Tableau de Paris, posera une simple question : « À qui profite cet art ? » : « C’est donc pour que l’indolence jouisse dédaigneusement de tous ces arts créés avec tant de travaux. Cela est bien triste à penser. Quoi, tout est fait pour l’œil de la mollesse, pour les plaisirs du voluptueux oisif ! Quoi, c’est pour le réveiller de sa léthargie et de son noble ennui, que les nobles enfants des arts mettent au jour leurs admirables productions ![3] » Et c’est bien là l’une des propriétés de l’Art que relève Mercier : à quelque moment qu’on l’observe, l’art est avant tout l’apanage de ceux qui détiennent le pouvoir et la richesse. Ce sont eux qui commandent les œuvres en fonction de leurs propres critères, de leur goût et de leur culture.

Malgré tout, peu importe que la peinture soit destinée aux privilégiés, il n’en reste pas moins qu’elle doit répondre de son époque et de ses valeurs : elle ne peut s’exclure du contexte social, politique et économique dans laquelle elle s’inscrit. Dans le cadre du XVIIIe siècle, l’art doit se situer dans le projet global de cette société qui cherche avant tout le complet épanouissement de l’humanité de l’homme. En ce sens, l’œuvre d’art doit arracher l’âme et le corps « à l’atonie du désœuvrement, provoquer par le moyen d’événements figurés, au travers d’une simulation réussie, un instant d’effervescence émotive[4] », qui implique non seulement le mouvement, mais la beauté du mouvement et dans le mouvement, ce thème si cher aux Lumières.

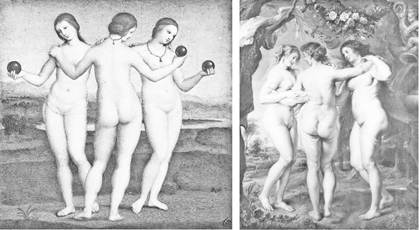

Le style rococo, de 1750 à 1781, embellit la femme, en montre ses plaisirs et sa volupté. Le thème des fêtes galantes, en rupture avec la représentation des puissants des siècles passés, cherche plutôt à représenter les plaisirs intimes et personnels ; c’est donc un retour sur soi dans la foulée de l’idée d’avoir un corps et de l’exprimer. Et cette rupture se retrouve aussi dans la littérature avec Rétif de La Bretonne, alors qu’il parle de son père : « Les Académies décernent des prix aux écrivains, qui donnent un nouvel éclat à la gloire des anciens ministres, des hommes de lettres distingués : moi je vais jeter des fleurs sur la tombe d’un honnête homme, dont la vertu fut commune et à tous les jours, pour ainsi parler…[5] » Le néo-classicisme, pour sa part, signale un retour à l’austérité. La surcharge du rococo est abandonnée au profit d’une plus grande sobriété. La peinture de la Révolution française, quant à elle, dépeint le corps du sans-culotte comme un corps robuste, musclé et équilibré en opposition à celui des élites, obèse, boursouflé et bouffi. La représentation iconographique de corps en excès de graisse au XVIIIe siècle n’est pas simple à cerner. Seuls les enfants et les chérubins semblent potelés. L’œuvre Groupe d’enfants dans le ciel (1766) de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) révèle une débauche d’enfants en excès de graisse à la limite de la cellulite.

Dans un tel contexte, la graisse n’a plus la prédominance que lui donnait un Rubens au siècle précédent. Elle est autre. Peut-être faut-il prendre ailleurs les repères de la graisse en ce siècle qui privilégie la réactivité et le mouvement. À ce titre, le portrait de Pierre-Jacques-Onésyme Bergeret de Grancourt, réalisé en 1774 par le peintre néo-classique François-André Vincent (1746-1816), dépeint un individu en surpoids au ventre flasque, aux mamelons naissants qui se laissent deviner à travers le chemisier, mais ne tombe pas pour autant dans le corps boursouflé et craquelé par l’abondance des chairs représenté jadis par Rubens ; il y a ici une retenue. Les hommes sont donc généralement représentés sous deux types : le noble svelte, élégant, et l’homme aux muscles saillants.

Pierre Jacques Onésyme Bergeret de Grand-court, Jean-Honoré Fragonard, 1774.

Par exemple, et pour ne citer que ceux-ci, côté noble svelte et élégant, on retrouve Les heureux hasards de l’escarpolette de Fragonard, Le dépit amoureux de Laurent Cars (1699-1771). Côté muscles saillants, il y a Hercule et Omphale de François Boucher (1703-1770) et Le Verrou de Fragonard. La majorité des peintres, en ce qui concerne la femme, bien qu’elle semble grasse au regard des critères du XXIe siècle, la représentent, selon l’expression du marquis d’Argenson, avec « un joli embonpoint bien distribué[6]. »

Diane sortant du bain, François Boucher, 1742 (Paris, musée du Louvre). Après la chasse, Diane se repose, assistée dans sa toilette par une nymphe. Créateur d’un type féminin ingénu et provocateur, sensuel et élégant, Boucher utilise ce sujet mythologique comme un hymne à la femme.

Qu’il s’agisse de La naissance de Vénus et Diane sortant du bain de Boucher, Le feu aux poudres de Fragonard, Égine visitée par Jupiter de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Femme nue et couchée de Jean-Antoine Watteau (1684-1721), le corps nu de la femme est toujours charnu et sans excès de graisse. À l’inverse, lorsque le corps de la femme est vêtu, il est mince de taille et tout en poitrine sous l’effet du corset à baleines. Le corps nu et le corps vêtu de la femme ont chacun leur logique. Le premier, dans l’intimité, doit rendre compte de la santé et de la capacité de la femme à enfanter dans ce siècle marqué par l’idée de dégénérescence de la race. Le second doit plaire en société, inciter à la fête galante et au plaisir.

D’autres supports iconographiques serviront également à structurer une certaine représentation du corps : la gravure et la silhouette. Tout d’abord, les gravures de la seconde moitié du XVIIIe siècle, en particulier les scènes du journaliste français Philibert-Louis Debucourt (1757-1832) ou celles du caricaturiste écossais Isaac Cruikshank (1756-1811) « s’ingénient à diversifier les contours, tout en désignant physiquement des distinctions : celles allant du noble au roturier, du maître au serviteur, du dominant au dominé, du corps replet au corps émacié[7] » ; l’anatomie l’emporte sur le faste et le spectacle de l’habit. Autrement, avec la montée du journalisme, la presse est désormais un vecteur de diffusion des représentations du corps. La caricature s’y taille une place tout à fait inédite jusque-là. Celle de Cruikshank, intitulée Indecency (1799), est particulièrement éloquente à ce sujet, qui représente une grosse femme urinant au coin d’une rue. Les gravures de Debucourt, quant à elles, à partir de 1789, avec la liberté d’expression nouvellement instituée en France, trouvent un filon profitable : sa plus célèbre, publiée au bas de l’Almanach mural de 1791, représente une marchande qui vend des journaux à la criée et au numéro.

Pour sa part, le peintre et graveur anglais William Hogarth (1697-1764) sera un pionnier de l’investigation morphologique[8]. Dans La diligence ou la Cour de l’auberge de campagne (1747), Hogarth propose ni plus ni moins qu’un répertoire d’anatomies différenciées esquissant les différentes facettes du paysage social.

La diligence ou la Cour de l’auberge de campagne, William Hogarth, juin 1747. Scènes de campagne électorale et de comédie à l’arrière-plan. Gravure d’E. Riepenhausen d’après W. Hogarth.

Ses œuvres, The Bench (1758) et Simon, Lord Lovat, mettant en scène des magistrats gras, replets et obèses, ou An Election Entertainment (1755) représentant un foisonnement d’individus aux morphologies fort différentes occupés à festoyer, forment non seulement la trame d’une nouvelle prise de conscience de la diversité des corps, mais également de jugements moraux à travers l’attitude et le vêtement dans des contextes du quotidien de la vie des gens.

Un autre support iconographique, la silhouette, prendra d’assaut le paysage des morphologies humaines. Le contrôleur des finances de Louis XV, Étienne de Silhouette (1709-1767) sera à l’origine de l’expression à la silhouette (1759) désignant des objets faits à l’économie, d’une façon sommaire. Rousseau, en 1765, adoptera l’expression profil à la silhouette, qui définira le dessin au trait de profil exécuté en suivant l’ombre projetée par un visage. Vers 1788, le mot silhouette deviendra celui qui décrit l’apparence morphologique d’une personne : le glissement n’est pas anodin. C’est désormais le « trait singulier des chairs, celui des galbes et des profils, avec d’infinies différences dans l’ampleur des poitrines, la protubérance des ventres, la courbure de dos[9] », qui s’affirme, rend compte de la diversité sociale. C’est l’image du commun, car le profil à la silhouette ne peut se confiner à rendre uniquement compte des aristocrates. Il impose la diversité, l’émiettement des allures et des fonctions sociales. Il s’agit donc bien du programme des Lumières qui est ici souligné dans cette démarche : celle du corps réapproprié par chaque individu, le corps qui manifeste la personne, le corps qui n’a qu’à exprimer lui-même. Autre fait intéressant, le mot silhouette, en anglais, sera conservé tel quel. La silhouette est donc en passe de s’imposer non seulement comme gabarit de référence, mais comme ce qui permet également d’atteindre la silhouette rêvée. Le mot fera école au XXIe siècle, autant dans l’alimentation — « Yogourt sans gras et sans sucre ajouté Danone Silhouette[10] » —, que dans le vêtement — « Pour trouver votre silhouette type, mesurez-vous […]. Pensez que chaque corps est unique[11] » —, que dans les lunettes — « qui vous découpent un look de vedette : Silhouette Eyewear[12]. » La silhouette deviendra ainsi le « lieu privilégié du moi[13] ».

[1] Starobinski, J. (1987), L’invention de la liberté, Paris : Flammarion, p. 9.

[2] Idem. p. 9.

[3] Mercier, L. S. (1781), Tableau de Paris, tome 1, Hambourg : Virchaux, p. 30.

[4] Idem. p. 11.

[5] Rétif de La Bretonne, N.E. (1779), La vie de mon père, Neufchâtel, Préface.

[6] de Voyer Argenson, R.L. (1862), Journal et mémoires du Marquis d’Argenson, tome 4, Paris : Société de l’histoire de France, p. 174.

[7] Vigarello, G. (2012), La silhouette, Paris : Seuil, p. 26.

[8] Idem., p. 27.

[9] Idem., p. 29.

[10] Danone, Silhouette Grec, Le bonheur ça se nourrit ; http://www.danone.ca/fr/produits/silhouette, consulté le 12 novembre 2013.

[11] Labrecque, L. (2013), Avec style, la référence pour tous vos secrets de styles ; http://www.louiselabrecque.com/?page=mesurezvous, consulté le 12 novembre 2013.

[12] http://www.silhouette.com.

[13] Vigarello, G. (2012), op. cit., p. 137.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La monté des régimes alimentaires

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « La monté des régimes alimentaires ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 68-70.

Tout au cours du XVIIIe siècle, le régime alimentaire se codifie, se légitime et se diversifie. À l’instar de la Raison qui imprègne tout, la cuisine n’échappe pas au progrès. La science l’investit. L’alimentation devient une donnée biologique, se dessine sur fond d’analyses médico-physiologistes « où les phénomènes chimiques de la digestion côtoient non seulement les recettes culinaires et les rêveries gastronomiques, mais aussi les observations morales ou moralisantes[1]. » Ce que le XVIIIe siècle instaure, c’est une problématique biologique de la nutrition dont il faut déterminer le mécanisme. Pour la première fois, la digestion devient sujet de recherche : s’agit-il d’un simple processus de trituration qui broie la nourriture, ou bien s’agit-il d’un processus qui dissout les aliments ? Le chimiste Georges Durade, dont les travaux feront école, penchera en faveur de la dissolution des aliments :

« La salive [composée de lymphe, et de beaucoup d’esprit nerveux] est comme on voit d’une utilité essentielle, dans l’action préparatoire à la digestion ; mais non à la digestion elle-même, qui pourrait à la rigueur s’en passer : cherchons quelles circonstances, quelles conditions y sont absolument nécessaires. […] Lorsque le bol alimentaire est entré au pharynx, à l’aide des muscles déglutineurs, du voile du palais et de la base de langue ; il parvient delà dans l’œsophage, qui le contractant aussitôt, s’en décharge dans l’estomac, forcé de s’ouvrir cette voie par les obstacles supérieurs. [Par la suite] la véritable action de ces sucs [gastriques], est d’achever l’amollissement des parties féculentes concrètes, de les réduire en bouillie, et vraisemblablement de déterminer à la fermentation tout ce qui en est susceptible[2]. »

Il y a, dans cette citation, quelques repères dont il faut tenir compte. Tout d’abord, l’esprit nerveux dont serait composée la salive et qui correspond à cette idée prégnante du XVIIIe siècle, la réactivité. Ensuite, la marque de la raison et de la science qui cherche à tout expliquer par la description systématique du processus de déglutition et de dissolution des aliments. Ce sont les travaux du biologiste italien Lazzaro Spallanzani (1729-1799) sur la digestion artificielle, celui-là même qui avait réfuté la théorie de la génération spontanée des cellules, qui confirmeront les hypothèses de Durade. Tout cet empirisme traduit également qu’il n’y a pas encore théorisation et rationalisation de la science alimentaire. Pour preuve, ce que ces recherches et travaux n’expliquent pas, c’est comment l’alimentation contribue au maintien de l’équilibre physiologique. Il faudra attendre le XIXe siècle pour y parvenir.

Au-delà de la recherche scientifique sur la nutrition, si le XVIIe siècle a été celui du renouveau culinaire, le Siècle des Lumières aura été celui de l’innovation culinaire. Il s’agit bel et bien d’une nouvelle cuisine éprise de science et d’une plus grande diversité alimentaire dont il est ici question : « En Italie des pâtes ; en Espagne la passion du safran et du chocolat ; en Angleterre de grosses viandes — bœuf et mouton — rôties saignantes ; en Allemagne beaucoup de gibier, beaucoup de salaisons, du pain noir, de la choucroute et des raves ; en Pologne du bouillon de betteraves fermentées et du kasza ; en France, une prédilection pour les volailles de toutes sortes et pour le plain blanc[3]. »

En Amérique du Nord, et plus particulièrement aux États-Unis, de nombreuses terres fertiles et la présence de grands troupeaux ovins et bovins orientent plutôt l’alimentation vers une consommation à base de céréales et de viandes, tout comme en Angleterre. Cette caractéristique d’abondance propre à ce pays fera en sorte que les Américains seront mieux nourris que les Européens. En fait, les études portant sur la taille démontrent toutes que les Nord-Américains du milieu du XVIIIe siècle étaient en moyenne plus grands de 7 cm que leurs confrères britanniques[4]. Non seulement le corps est-il porteur d’identités, mais la qualité de l’alimentation, au XVIIIe siècle, détermine aussi comment le corps sera porteur d’identités.

[1] Aron, J.P. (1961), Biologie et alimentation au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 16e année, n° 5, p. 971.

[2] Durade, G. (1766), Traité physiologique et chimique sur la nutrition, Paris : Lottin et Hérissant.

[3] Flandrin, J.L. (1983), La diversité des goûts et des pratiques alimentaires en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», vol. 30, n° 1, Le Corps, le Geste et la Parole, p. 73.

[4] Klein, H.S. ([2004] 2012), A Population History of the United States, Second Edition, Cambridge : Cambridge University Press, p. 49.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La dégénérescence du corps et de la société

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « La dégénérescence du corps et de la société ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 64-68.

À l’inverse de cette vision du corps dynamique mû par une force intérieure et cette volonté de réactivité, il y a cette idée, aux environs de 1730, d’une nature dégénérée qui traversera le Siècle des Lumières. En fait, « la noblesse avait pris conscience de sa propre et longue passivité politique comme d’un abâtardissement de la nation, comme d’une dégénérescence par rapport aux glorieux ancêtres ; en conséquence, elle s’efforçait d’arracher la nation à la déchéance, à l’apathie[1]. » Dans les imageries européennes, l’attitude de certaines cours et souverains, notamment celle de Louis XV en France, font du XVIIIe siècle celui de la légèreté, de la frivolité et de la sensualité. Il y a aussi ce rappel constant des moralistes traditionnels voulant qu’un mauvais usage de la sexualité est un danger qui menace la santé corporelle, idée désormais appuyée par les explications médicales, surtout celles du médecin suisse Tissot, « en particulier sous la forme de mises en garde contre la masturbation et contre la menace de maladies vénériennes, jointes parfois à la peur de la dégénérescence de la race humaine[2]. » Il ne faut également pas oublier la puissante montée de l’esprit des Lumières et des philosophes éclairés qui œuvrent vers la vertu. Rousseau est résolu à renverser la nouvelle priorité donnée à l’acquisition des connaissances en faveur d’une restauration de l’éducation morale à travers son Émile ; il va marquer la société sur le plan moral, tout comme le fera Voltaire. C’est dans ce contexte, à partir de 1720, alors que la ville de Londres est particulièrement affectée par un problème d’alcoolisme généralisé — le Gin Craze[3] —, donc de dégénérescence dans cet âge de la Raison, que se révèle dans toute son ampleur une certaine stratification sociale où tous y trouvent en quelque sorte leur compte : les pauvres et les ouvriers qui boivent le gin, ceux qui le distillent et le vendent, les membres du Parlement qui craignent pour l’ordre social, le premier ministre qui voit là une occasion en or de générer des revenus pour l’État avec la taxe sur la vente d’alcool.

Pour les observateurs du XVIIIe siècle, la dégénérescence serait donc partout, alors que, dans les faits, l’accroissement démographique démontre au contraire, après 1750, une Europe plutôt vigoureuse qui connaît une certaine augmentation de l’espérance de vie[4]. Il y a donc là deux réalités qui s’entrechoquent : le discours d’une certaine dégénérescence de la race alors que la population s’accroît. Une seule et même réalité donc pour deux perceptions opposées, en somme, une certaine construction sociale de la dégénérescence. Voltaire ne dira-t-il pas, dans son essai intitulé Essai sur la poésie épique :

« Les Anciens se faisaient une gloire d’être robustes. […] Ils ne passaient pas la journée à se faire traîner dans des chars à couvert des influences de l’air, pour aller porter leur alanguissement d’une maison dans une autre, leur ennui et leur inutilité », tout comme il constate à quel point la société s’est ramollie : « Tous ces jeux militaires commencent à être abandonnés, et, de tous les exercices qui rendaient autrefois les corps plus robustes et plus agiles, il n’est presque plus resté que la chasse ; encore est-elle négligée par la plupart des princes de l’Europe. Il s’est fait des révolutions dans les plaisirs, comme dans tout le reste[5]. »

Le médecin français et théoricien de l’hygiénisme, Charles-Augustin Vandermonde (1727-1762), quant à lui, fait particulièrement état de cette dégénérescence en ouverture de son essai intitulé Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine :

« Quelque intérêt que nous ayons à rendre notre espèce parfaite, il ne paraît pas que nous prenions tous les moyens d’y réussir. Dans l’enfance loin d’accélérer le développement de nos facultés, en faisant valoir les instruments propres à le favoriser, on contraint nos mouvements, on gêne notre liberté, et on étouffe les efforts utiles de notre âme, par les entraves que l’on donne à notre corps. La force n’est plus un des attributs de l’humanité. La faiblesse et les maladies environnent notre berceau et travaillent de concert à notre destruction. Enfin la plupart des hommes, victimes de la difformité, voient avec regret éclore dans les Ouvrages du Créateur la beauté qui se flétrit sur le corps[6]. »

Dans tout ce discours de la dégénérescence, deux éléments doivent retenir l’attention : les contraintes imposées au corps font référence à tous ces corsets et appareils correcteurs du siècle précédent que dénonce Vandermonde ; la force et la beauté se positionnent désormais comme facteurs unificateurs dans la foulée du siècle précédent d’avoir un corps dont l’individu est personnellement et socialement responsable, d’un corps devenu support des relations sociales. Voltaire et d’autres chroniqueurs de l’époque constatent tout de même que certaines populations s’en tirent mieux que d’autres. Voyant toutes ces courses de jeunes gens et de chevaux sur les bords de la Tamise, Voltaire s’exclamera : « Je me crus transporté aux Jeux olympiques. » Ce qui pousse Voltaire à s’exprimer ainsi réside dans le fait que l’Angleterre s’adonne massivement à l’activité sportive. Les disciplines les plus populaires, celles du peuple, sont codifiées, perfectionnées, adoptées par la haute classe et transformées en véritables jeux nationaux, cultivés par tout ce qui est anglais. D’autre part, Rousseau, dans sa grande idée de la nature salvatrice, voudrait que son Émile fût à l’aise en tout, « dans l’eau comme sur la terre. Que ne peut-il vivre dans tous les éléments ! Si l’on pouvait apprendre à voler dans les airs, j’en ferais un aigle ; j’en ferais une salamandre si l’on pouvait s’endurcir au feu[7]. » Toujours dans le même ordre d’idées, le commentaire du mathématicien Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796) est intéressant à plus d’un égard : « La force n’est plus un des attributs de l’humanité ». Ce commentaire, s’il est recalé dans le contexte du XXIe siècle, prend toute sa signification, alors que la sédentarité est désormais ciblée comme l’un des facteurs majeurs de la prise de poids où plus du tiers des Américains sont obèses, donc sans force au sens où l’entendait le Siècle des Lumières.

Au total, le XVIIIe siècle suggère de se conformer à la nature, d’éviter les faiblesses, de s’éloigner de tout ce qui ramollit, de développer le corps en même temps que l’esprit. Ce qu’imagine donc le Siècle des Lumières, c’est la possibilité d’agir autant dans et sur l’individu que dans et sur le collectif. Il y a bien ici un changement de registre par rapport aux siècles précédents. C’est donc dans ce contexte du discrédit de la dégénérescence, de l’individu autonome, maître de son destin et architecte de sa vie, de la fibre nerveuse, de l’électricité, de l’anima, de la force et de la beauté, que le très gros s’inscrit. Qu’a-t-il fait à lui-même, à son corps, en tant qu’homme affranchi doué de raison et de génie, pour en arriver là ? C’est en ces termes que se pose le corps obèse au XVIIIe siècle.

En 1771, l’anatomiste Boissier de Sauvages (1706-1767) souligne que l’obésité « est cette maladie où le corps est défiguré par une trop grande quantité de graisse[8]. » Pour la première fois, l’excédent de graisse devient un désordre échappant aux simples gestes de l’ajout ou du retranchement. Ici, le parallèle avec le XXIe siècle est intéressant. Malgré les avancées scientifiques en matière de masse adipeuse, la culture populaire persiste à croire que, pour combattre l’obésité ou en empêcher son développement, il suffit de brûler le nombre de calories ingérées, comme s’il s’agissait de simples gestes d’ajout ou de retranchement. Pourtant, il faut voir comment un corps bien musclé brûle un certain nombre de calories sans pour autant avoir à faire de l’exercice pour retrancher une certaine quantité de calories ingérées.

Ce que le XVIIIe siècle découvre également, c’est que le corps n’obéit pas comme voulu aux méthodes qui lui sont imposées pour maigrir : l’obésité résiste aux soins et à l’exercice, aux régimes[9], aux boissons et nourritures tonifiantes, confirmant ainsi la crainte du relâchement, celle de l’affaissement des enveloppes, l’amoindrissement physique et l’atteinte organique, car pour l’homme des Lumières, ce qui importe, c’est le dynamisme, la réactivité et la vivacité. Le XXIe siècle, quant à lui, n’a pas encore tout à fait résolu ce problème. Par exemple, dans le cadre de la célèbre téléréalité américaine The Biggest Loser, plusieurs de ceux qui maigrissent de façon tout à fait saisissante en l’espace de dix-huit semaines reprennent invariablement du poids, sinon tout le poids perdu, dès qu’ils sont de retour à la maison et dans leur environnement[10]. Il y a, dans le corps, quelque chose d’irréductible face à la graisse que le Siècle des Lumières avait bien relevée.

[1] Klaniczay, T. (1976), « Nationalisme à l’époque baroque », Baroque, vol. 8.

[2] Bloch, J. (1998), op. cit., p. 333.

[3] Warner, J. (2011), Craze: Gin and Debauchery in an Age of Reason, New York : Random House.

[4] Muchembled, R. (1994), « L’extension des marchés / La croissance de la population », Le XVIIIe siècle, 1715-1815, Paris : Bréal, p. 15.

[5] Voltaire (1769), « Essai sur les mœurs et l’esprit des nations », Collection complète des œuvres de M. Voltaire, tome 9, Genève, p. 257.

[6] Vandermonde, C.A. (1756), Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine, tome 1, Paris : Vincent, p. iii-iv.

[7] Rousseau, J. J. (1854), « Émile ou l’éducation », Collection complète des œuvres de J.J. Rousseau, tome 3, Londres, p. 149.

[8] Boissier de Sauvages, F. (1771), Nosologie méthodique dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham et l’ordre des Botanistes, tome 3, Paris : Hérissant, p. 277.

[9] Sans compter que, à cette époque, les recommandations et les régimes des médecins se contredisent souvent les uns les autres, tout comme aujourd’hui.

[10] Wyatt, E. (2009), On ‘The Biggest Loser’, Health Can Take Back Seat, The Gainesville Sun, Florida, November 25.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La mouvance naturaliste

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « La mouvance naturaliste ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 59-64.

Tout au cours du XVIIIe siècle se développe lentement cette idée de l’exercice « conforme à la nature » articulée autour du fait de marcher, courir, sauter, s’équilibrer, grimper, lever, porter, lancer, attraper, nager et se défendre, autrement dit, le passage à la gymnastique raisonnée à des jeux et des activités produisant des mouvements utiles. Du coup, Mercurialis jouit d’une popularité renouvelée. Il fait loi et devient un classique. En 1722, dans son Traité de l’éducation des enfants[1], le philosophe suisse Jean-Pierre Crousaz (1663-1750) estime « qu’il faut préférer les jeux d’exercice aux autres. » En 1779, L’Encyclopédie de Diderot, parlant de l’homme qui s’adonne à l’exercice et à l’activité physique, dira de celui-ci qu’il « est extrêmement robuste, résiste aux injures de l’air, supporte impunément la faim, la soif, les fatigues les plus fortes sans que sa santé en souffre aucune altération ; il est fort comme un Hercule. [L’autre], au contraire, est d’un tempérament très faible, d’une santé toujours chancelante, qui succombe aux moindres peines de corps ou d’esprit[2]. » Et à l’inverse, les mots ne manquent pas pour qualifier ceux qui ne sont pas « entraînés » : rachitique, dégénéré, vieillard de vingt-cinq ans, petit crevé, squelette ambulant, pantin.

Ce n’est que vers la fin du XVIIIe siècle que l’éducation physique commencera à être théorisée, analysée et décortiquée sous l’œil attentif de la science. Un but lui sera assigné : parfaire le corps. Dès lors, des exercices et des méthodes seront imaginés pour le configurer à certaines attentes. Une question, alors, se pose : faut-il « entreprendre d’agir sur le corps de l’homme pour le rendre apte aux activités exigées de lui par son appartenance à une société, à une nation, par son souci d’effacer les imperfections et les tares de la nature ? » La réponse vient de Clément-Joseph Tissot (1747-1826) avec son ouvrage Gymnastique médicinale et chirurgicale publié en 1780, qui connaît un grand succès dès sa publication, tant en France qu’à l’étranger, alors que des traductions en allemand, en suédois et en italien sont rapidement diffusées et vendues. D’entrée de jeu, Tissot pose une simple question : « Qui ne sait pas que les personnes qui vivent dans l’inaction […] sont sujettes à une infinité de maladies, que leurs fibres sont faibles et relâchées, que leurs sens s’émoussent, que tout leur corps s’engourdit ?[3] » Déjà, le problème de la sédentarité est clairement posé et interpelle médecins et spécialistes de l’éducation physique. Le repère est clair et s’imposera comme origine d’un ensemble d’interventions qui sera éventuellement déployées sur le corps au cours des siècles qui viendront. Et la réponse appuyant ses dires est claire : « Que l’on compare les animaux sauvages avec les animaux domestiques de même espèce, on verra ce que peuvent l’exercice et la liberté pour la vigueur du corps ; ces derniers sont gras parce qu’ils sont bien nourris, bien soignés ; mais ils sont mous, faibles et languissants […][4] » Il est donc évident que la bonne chère, combinée à l’inactivité, est source d’amollissement, mais qu’elle a aussi une classe sociale : « La plupart des médecins qui consultaient M. Tronchin, étaient des gens riches, perdus par la mollesse, l’oisiveté et la bonne chère ; l’exercice et la diète, voilà quelle devait être leur médecine, aussi M. Tronchin eut-il les succès les plus brillants[5]. » Ce que fait ici Tissot, par sa démarche, c’est la preuve par l’évidence. Il n’y aurait donc plus de raisons de douter du bien-fondé de ce qu’il dit, car « autant il est ordinaire de voir les gens oisifs et paresseux être valutidinaires et languissants, autant il est rare de voir ceux qui sont accoutumés au travail devenir malades, à moins qu’ils ne s’y livrent trop[6]. »

S’il y a un point commun qui ressort, depuis Locke et Fleury au siècle précédent, c’est bien la volonté de se passer de la médecine autant que faire se peut : « On voit que dans bien des cas, la bonne médecine n’est pas tant l’art de faire des remèdes, que celui d’apprendre à s’en passer[7]. » Il y a là une constante qui perdurera jusqu’à notre siècle. À l’inverse du phénomène de médicalisation de l’existence du XXIe siècle, il y a tout ce discours anti-obésité qui mise justement sur le fait de se passer de la médecine, et qui recommande, pour ce faire, d’adopter un mode de vie sain, de faire de l’exercice trente minutes par jour et de consommer quotidiennement cinq portions de fruits et de légumes. S’il y a un contre-exemple à la médicalisation de l’existence, c’est bien celui-ci, et Tissot en rend bien compte : « Le mouvement peut souvent tenir lieu de remèdes, et tous les remèdes du monde ne peuvent pas tenir lieu du mouvement. » Autrement dit, le discours de la lutte contre l’obésité du début du XXIe siècle, en porte-à-faux avec l’industrie pharmaceutique, suggère le retour à des pratiques dites naturelles. Autre point à considérer concernant l’exercice, et qui n’est pas à négliger, est celui de faire de l’exercice par obligation ou par plaisir. Et ce qu’il y a d’intéressant avec Tissot, c’est que le phénomène était déjà relevé : « L’exercice est un travail ou un amusement. […] Mais on se livre volontairement à l’exercice, quand il est amusement, au lieu qu’on s’y porte avec peine, lorsqu’il nous offre l’image du travail. » De là, tous les appareils ou exercices qui seront inventés pour que l’individu puisse s’exercer tout en y prenant plaisir, de là aussi les vélos stationnaires dans les centres de remise en forme qui font face à des écrans de télé, de là les pédagogies imaginées aux États-Unis pour inciter les adolescents obèses à faire de l’exercice à l’école et en dehors de l’école.

Ce que Tissot renvoie en écho à notre époque, c’est que la science a joué un rôle déterminant dans le développement de l’éducation physique et du sport. Il est aujourd’hui impensable d’imaginer la pratique d’un sport quelconque sans l’appel à une multitude d’experts et de spécialistes. Même le simple adepte du jogging a ses magazines et ses sites Internet pour le guider, sans compter qu’il dispose d’une panoplie toujours plus élargie d’appareils électroniques lui permettant de monitorer sa condition. Comme le souligne Jacques Ulmann : « De là, une comptabilité stricte destinée à mesurer les exploits humains par le moyen de la montre et du mètre. De là aussi, de véritables axiomes du sport : l’homme sautera toujours plus haut, courra toujours plus vite. Et lorsque l’entraînement et la technique ne suffiront plus à rendre possibles des performances plus élevées, il n’est pas absurde de compter sur une véritable mutation du corps de l’homme parce que le sport l’y aura préparée[8]. »

A posteriori, c’est bien ce que préfigure le XVIIIe siècle, à savoir la suggestion faite à l’individu de transformer, améliorer, refaçonner et optimiser son corps. Dans un tel contexte, le ventre du XVIIIe siècle, qui marque encore une certaine ascendance sociale, est sur le point de disparaître au profit du corps sans ventre, qui lui, marquera définitivement l’ascendant social. La stigmatisation qui porte sur le très gros est également sur le point de glisser irrémédiablement vers le gros avec le XIXe siècle qui s’annonce. L’exercice et la diète seront ce par quoi sera mesuré l’effort pour rester en santé et avoir un corps de justes proportions. Et les repères sont bien là et bien ancrés : exercice et saine alimentation, d’où l’effort demandé à un individu autonome, maître de son corps et de son destin.

Deux découvertes viennent appuyer cette image du corps dynamique : les différentes applications de l’électricité, avec Jean Jallabert[9], trouvent une voie expérimentale dans le corps et Lavoisier découvre que la respiration est combustion : « respirer ne consiste plus à favoriser la contraction du cœur où à rafraîchir et affiner le sang, comme les médecins et savants l’avaient toujours pensé, mais à entretenir la chaleur animale et, plus largement, la vie par quelque invisible brasier. Une flamme existe, dont l’oxygène serait une des conditions. Une matière comburée existe aussi, comme la cire pour la bougie ou le charbon pour le foyer. La nourriture serait bien cet aliment : une de ses transformations s’explique par cette contribution[10]. » Un certain type de corps socialement attendu vient également appuyer cette image du corps dynamique avec cette « admiration du superbe physique des dieux[11] » si propre à ce XVIIIe siècle qui veut « regagner la vigueur des peuples anciens[12]. »

[1] Crousaz, J.P. (1722), Traité de l’éducation des enfants, Paris : Vaillant et Prévost.

[2] Diderot, D., de Félice, F.B. (1772), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 3e éd., tome 17, Yverdon, p. 787.

[3] Tissot, C.J. (1780), Gymnastique médicinale et chirurgicale, Paris : Bastien, p. 27.

[4] Idem., p. 25-26.

[5] Idem., p. 13.

[6] Idem., p. 32.

[7] Idem., p. 34.

[8] Ulmann, J. ([1965] 1997), op. cit. p. 47.

[9] Jallabert, J. (1749), op. cit., p. 155.

[10] Vigarello, G. (2010), op. cit., p. 167.

[11] Bloch, J. (1998), « Nature corrompue et santé corporelle : sexualité et éducation en France au XVIIIe siècle », Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle, sous la direction d’Olga B. Cragg et de Rosena Davison, Québec : Presse de l’Université Laval, p. 333.

[12] Idem., p. 333.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Le corps énergique du Siècle des Lumières

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2015). « Le corps énergique du XVIIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 55-59.

Le Siècle des Lumières s’est avisé que l’homme, doté de qualités données une fois pour toutes en un état d’achèvement, l’homme clos sur lui-même, constitue une vue anthropologique périmée. L’humanité est lancée dans une histoire qui est celle d’un constant dépassement. Elle gagne des connaissances, inaugure des modes de vie. Sous l’influence du transformisme a émergé l’idée que l’espèce humaine n’est pas constante. Elle est apparue, elle disparaîtra sans doute un jour. Ainsi est née tout naturellement cette croyance qu’il n’y a pas de limite à l’effort humain[1]. Et cette croyance, voulant qu’il n’y ait pas de limites à l’effort humain se traduira également dans le corps, et ce, à différents niveaux. En fait, avec le XVIIIe siècle, le corps est définitivement libéré des déterminismes qui le soumettaient comme par les siècles passés. Il interagit avec son environnement, en devient définitivement le maître, dispose désormais d’une force vitale qui est principe, cause de tous les phénomènes qui le maintiendrait en vie. Il s’agit de la thèse vitaliste, « laquelle postule que les phénomènes vivants sont d’un type particulier, non soumis aux lois de la physique, et se développent en fonction de règles qui leur sont propres[2]. » Et cette thèse, en réaction aux progrès de l’analyse scientifique mécaniste du XVIIe siècle, suggère que la vie serait « une sorte de flux spirituel, comparable à celui de la conscience, qu’il serait impossible de ramener à quelque équation de physique que ce soit[3]. » Les porteurs de cette thèse ne sont pas parmi les moindres. Il y a tout d’abord le médecin et chimiste allemand Georg Stahl (1660-1734), père de la théorie du phlogistique et défenseur de l’animisme, qui récuse toutes ces théories mécanistes qui ne tiennent pas compte de la vie, et stipule que l’âme, l’anima, exercerait une influence directe sur la santé. Le médecin écossais John Brown (1735-1788) considère, pour sa part, que la vie résulte avant tout d’une réaction active et perpétuelle de l’individu à son environnement. En France, Théophile de Bordeu (1722-1776) et Paul-Joseph Barthez (1734-1806) supposent que la vie est à mi-chemin entre l’animisme et le mécanisme[4]. Les découvertes du chimiste français Lavoisier (1743-1794) à propos de la combustion, non seulement relèguent la théorie du phlogistique au rang de fausse théorie, mais changent complètement la donne du corps : la respiration est combustion, le processus de digestion serait aussi combustion.

La médecine fait d’importantes avancées. C’est l’arrivée de la physiologie de l’anatomie pathologique et de l’autopsie avec Friedrich Hoffman (1660-1742) et Giovanni Battista Moragagni (1682-1771). Pour la première fois, les médecins « parviennent à dresser des diagnostics cohérents fondés sur des classes de symptômes[5]. » C’est aussi la possibilité de traiter les anévrismes, d’écouter le corps et ses bruits, pour identifier une lésion pulmonaire, pleurale ou cardiaque, même d’opérer une cataracte. L’étude systématique des muscles, par Bernardo Ramazzini (1633-1714), fonde l’ergonomie, lie certaines maladies et problèmes musculo-squelettiques à des emplois bien précis. Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), pour sa part, dresse une édifiante synthèse des cardiopathies, alors que Pierre Fauchard (1678-1761) introduit la médecine dentaire. Tout le XVIIIe siècle est non seulement une montée en puissance de la science positive à propos du corps, mais se veut aussi celui de l’électricité et de la fibre nerveuse. Le scientifique suisse Jean Jallabert[6] (1712-1768), en 1748, guérit le bras paralysé d’un serrurier de 52 ans à l’aide d’un générateur d’électricité statique. L’électricité devient dès lors modèle de puissance corporelle, d’où l’idée que l’électrisation du corps renforcerait la santé, d’où la référence à une nouvelle architecture intime du corps où la fibre devient l’unité anatomique minimale du corps, transformation d’une image de la santé où les maladies du corps seraient plutôt de l’ordre d’une quelconque faiblesse. Il y a aussi cette idée que le corps peut s’autoréguler et s’autoréparer. En somme, le corps n’est plus tout à fait cet instrument passif du XVIIe siècle, il est désormais actif, même dans ces mécanismes internes.

Avec toutes ces découvertes scientifiques, avec toutes ces avancées médicales, il ne s’agit donc pas d’un simple changement de degré dans le registre des déterminismes du corps par rapport aux siècles précédents, mais bel et bien d’un changement de registre à l’aune de la grande idée de l’individu autonome et maître de lui-même du Siècle des Lumières. L’homme éclairé peut conduire sa vie. L’homme éclairé est délivré de l’obscurantisme. L’humanité tout entière, voyant clair, libère l’homme des despotes et des tyrans et le rend maître de son destin, chose que Condorcet souligne de façon éloquente lorsqu’il dit : « Ainsi l’on n’osa plus partager les hommes en deux races différentes, dont l’une est destinée à gouverner, l’autre à obéir ; l’une à mentir, l’autre à être trompée : on fut obligé de reconnaître que tous ont un droit égal de s’éclairer sur tous leurs intérêts, de connaître toutes les vérités[7]. » Les Lumières indiquent donc comment l’esprit parvient à l’intelligence des choses, comment l’homme éclairé éclaire les autres : « L’esprit humain, affranchi des liens de son enfance, s’avance vers la vérité d’un pas ferme, de cette terre heureuse où la liberté vient d’allumer le flambeau du génie[8]. » Avec le Siècle des Lumières, il ne s’agit plus seulement de savoir scientifique, mais de savoir au sens large, la connaissance qui libère l’homme, qui lui offre la possibilité de créer une société basée sur la tolérance et la liberté. Les citoyens du XVIIIe siècle profiteront peu des bénéfices de cette science naissante — la vie étant toujours aussi dure —, mais ils auront une vision : celle d’un monde meilleur et la conviction qu’il est possible d’y parvenir.

Le programme du Siècle des Lumières est ambitieux et se résume pourtant simplement : la capacité à poser sans contrainte un regard critique et la capacité à disposer d’une liberté absolue de jugement, d’où la possibilité de se délivrer des préjugés, des superstitions et des illusions. Devenir éclairé, comme le souligne Kant, c’est obéir à l’impératif de Socrate : « Connais-toi toi-même ! ». Devenir éclairé, c’est apprendre à distinguer ce qui peut être effectivement compris de ce qui n’est qu’apparence de savoir : « Se servir de sa raison ne veut rien dire d’autre que se demander soi-même ceci, pour tout ce qu’on doit admettre : puis je bien ériger en principe universel de l’usage de ma raison la raison pour laquelle je l’admets, ou la règle qui résulte de ce que j’admets ? Chacun peut ainsi se mettre lui-même à l’épreuve ; et il verra que cet examen fait aussitôt disparaître superstition et extravagance […][9]. » Pourtant, Kant souligne que l’individu éclairé, une fois libéré des chaînes du passé, n’est pas à l’abri de nouveaux préjugés qui l’enchaîneraient à nouveau, car « un homme extrêmement riche de connaissances [est] le moins éclairé lorsqu’il s’agit d’en user[10]. » En somme, tout tient à ce que l’homme est un être libre, c’est-à-dire ce qu’il se fait lui-même et ce qu’il se fait à lui-même. Il s’agit d’une toute nouvelle position épistémique qui entraînera des répercussions profondes sur toute la société du XVIIIe siècle dont les échos sont encore audibles aujourd’hui à travers toutes les interventions à déployer sur le corps et également à travers tout le mouvement de croissance personnelle et d’autonomisation systématique de l’individu[11].

Ce dans quoi le Siècle des Lumières engage le corps, c’est dans un double mouvement : soumission et libération. Soumission, dans le sens où « tout se passe ici comme si le peuple allait chez le savant comme chez le devin et le magicien, qui sait ce qu’il en est des choses surnaturelles ; en effet, l’ignorant se fait du savant dont il espère quelque chose des représentations volontiers excessives[12]. » Soumission, dans le sens où l’individu consulte son médecin pour décider à sa place de son régime, plutôt que d’en décider lui-même en se donnant la peine de consulter son propre entendement. Soumission, dans le sens où l’individu recherche la santé pour accéder au bonheur en attendant des médecins les moyens d’y parvenir. Libération, dans le sens où le développement, l’entretien, l’alimentation et le soin du corps doivent dépendre totalement et intégralement de la volonté de l’individu et de son entendement. Bref, ce que Kant décrit comme étant son « régime ». Et ce régime, chez Kant, s’appuie sur deux forces, la force mécanique, celle qui est motrice, et la force organique, celle qui est formatrice :

« […] dans une montre, une partie est l’instrument qui fait se mouvoir les autres; mais un rouage n’est pas la cause efficiente qui engendre les autres […] C’est pourquoi, dans une montre, un rouage n’en produit pas un autre et encore moins une montre d’autres montres, en organisant pour cela une autre matière ; elle ne remplace pas d’elle-même les parties dont elle est privée et ne corrige pas les défauts de la première formation à l’aide des autres parties ; si elle est déréglée, elle ne se répare pas non plus d’elle-même, toutes choses qu’on peut attendre de la nature organisée. Un être organisé n’est pas seulement une machine — car celle-ci ne détient qu’une force motrice —, mais il possède une énergie formatrice qu’il communique même aux matières qui ne la possèdent pas, énergie formatrice qui se propage et qu’on ne peut expliquer uniquement que par la puissance motrice. [La nature] s’organise au contraire d’elle-même dans chaque espèce de ses produits organisés[13]. »

Cette longue citation de Kant pose un jalon important dans la vision du corps qu’organise le XVIIIe siècle : celui d’un individu mu par une force motrice intérieure. Il est donc exigé du corps dynamisme, vigueur, réactivité et flexibilité ; c’est le devoir de l’individu autonome.

[1] Ulmann, J. ([1965] 1997), De la gymnastique aux sports modernes. Histoire des doctrines de l’éducation physique, Paris : Vrin, p. 47.

[2] Vignaux, G. (2010), L’aventure du corps, Paris : Pygmalion, p. 123.

[3] Idem.

[4] Raynaud, D. (1998), « La controverse entre organicisme et vitalisme : étude de sociologie des sciences », Revue française de sociologie, vol. 39, n° 4, p. 721-750.

[5] Vignaux, G. (2010), op. cit., p. 135.

[6] Jallabert, J. (1749), Expériences sur l’électricité avec quelques conjectures sur la cause et les effets, Paris : Durand et Pissot, p. 155.

[7] Condorcet (1864), Tableau historique des progrès de l’esprit humain, tome 1, Paris: Dubuisson et Cie, p. 187.

[8] Idem. p. 180.

[9] Kant, E. (1786), Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, « Mensuel Berlinois ».

[10] Kant, E. (1786), op. cit.

[11] Ehrenberg, A. (2012), La société du malaise, Paris : Odile Jacob.

[12] Kant, E. (1797), Le conflit des Facultés, tome 3.

[13] Kant, E. (1993), Critique du jugement, Paris : Vrin, p. 181-182.

© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

XVIIe siècle

L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle

Lire l’article

Citer cet article

Fraser, P. (2025), « L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 49-54.

Le médecin londonien Martin Lister (1638-1712), après avoir visité Paris, écrira : « Ce dont je suis sûr, c’est que l’air et la constitution des Parisiens, hommes et femmes, sont étrangement modifiés. De minces et maigres, ils sont devenus gras et corpulents, les femmes surtout, et on ne doit, à mon avis, l’attribuer à rien d’autre qu’à l’usage des liqueurs fortes. Ajoutez à ces boissons l’emploi journalier de café, du thé, du chocolat, qui sont aussi répandus dans les maisons particulières de Paris qu’à Londres : toutes ces liqueurs sucrées engraissent beaucoup[1]. » Dans cette observation faite par Lister, il est possible de dégager deux constats : l’apparence du corps de la femme est particulièrement visée, parce qu’elle s’adonnerait à une pratique alimentaire douteuse et un lien est clairement établi entre le sucre et la prise de poids[2]. Deux événements contribueront donc à accentuer les interventions pour réguler le corps obèse au XVIIe siècle : l’arrivée massive du sucre et l’idée même d’éducation que se propose d’une manière générale le XVIIe siècle.

Même s’il ne faut pas diminuer l’importance du coton, du cacao et de plusieurs autres produits alimentaires dans la balance de l’échange commercial de l’époque, il n’en reste pas moins que les grandes affaires du XVIIe siècle sont d’abord et avant tout le sucre et le café[3]. En fait, l’arrivée massive en Europe du sucre brésilien et du sucre antillais fait systématiquement chuter les prix, instaurant dès lors une nouvelle dynamique alimentaire. En Grande-Bretagne, les classes populaires anglaises commencent à consommer de plus en plus de sucre brun et de mélasse. De 1660 à 1700, la consommation de sucre quadruple, triple entre 1700 et 1740, gagne le reste de l’Europe et augmente même plus vite que celle du pain[4]. Les deux plus grands importateurs, la France et la Grande-Bretagne, redistribuent le sucre antillais jusqu’au Moyen-Orient. Son entrée inédite dans les régimes alimentaires bouleversera les pratiques de commensalité et introduira des aliments inédits jusqu’alors tels les mousses, gâteaux, confitures, compotes, gelées, marmelades. Il se retrouvera également dans les plats de céréales, ainsi que dans les préparations à base d’œufs et de laitage et fera même également son chemin jusque dans le café.